Voici quelques aspects de l’expérience révolutionnaire espagnole que nous évoquerons le 15 janvier à Monoblet.

De notre compagnonnage avec les révolutionnaires espagnols et internationaux des années trente nous avons puisé une certaine énergie en des temps où il paraît difficile de se départir du sentiment que rien de ce qui arrive ne dépend de nous ; que ce que nous faisons ou pensons n’a aucune incidence sur la vie sociale, et que l’individu n’est plus que la carcasse du temps du capital.

décourage l’action humaine »

Après 200 ans d’acceptation bon gré mal gré des rapports sociaux capitalistes, on en arrive parfois aujourd’hui à les trouver normaux. Par exemple on ne remet pas en question le fait de vendre sa force de travail, ni le fait que c’est la production qui domine les besoins et non les besoins qui définissent la production.

On a oublié la genèse du capitalisme et petit à petit s’effacent les traces du combat qui s’est mené contre lui, et surtout la violence qu’il a engendrée et engendre toujours, et pas seulement en temps de crise. À commencer par la plus fondamentale : la soumission des hommes au temps et à l’espace du travail.

Le recul historique, c’est déjà se (re)confronter à ces questions, et l’histoire de l’Espagne des années trente en fournit une belle occasion.

L’Autrichien Franz Borkenau écrivait en 1937, dans The Spanish Cockpit :

« La révolte des masses espagnoles ne fut pas un combat qu’elles menèrent pour améliorer leurs conditions de vie dans le cadre d’un système capitaliste admiré, mais un combat contre les premières manifestations d’un capitalisme honni. (…) Quelles que soient les concessions faites dans les dernières décennies aux nécessités du progrès industriel, le travailleur espagnol ne s’est jamais résigné comme ses collègues anglais et allemands à n’être qu’un simple employé de l’industrie. (…) Telle est pour moi la clef de la position privilégiée de l’anarchisme en Espagne. »

Au XIXe siècle, et en particulier dans une ville comme Barcelone, la population des barriadas (quartiers ouvriers), composée de travailleurs mais aussi de chômeurs, de voleurs et d’atracadores (braqueurs), de femmes et d’enfants, se bat pied à pied contre la bourgeoisie et l’État. Son activité favorite est l’édification de barricades. Une véritable contre-culture populaire de rue s’est constituée à cette époque, violemment antipolitique, non misérabiliste, sur un fond d’« amour exalté pour la liberté et un sens élevé de la dignité, conscience historiquement constituée et très présente dans les classes populaires de tout l’État espagnol », selon Los Amigos de Ludd. Un slogan de l’époque – « Le jour on trime dans leurs usines, mais la nuit la ville est à nous » –, repris dans le livre La lucha por Barcelona de Chris Ealham, est symbolique de cet état d’esprit.

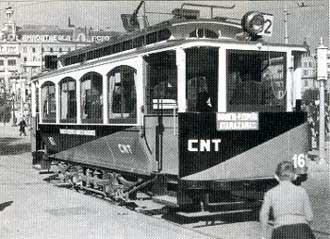

La force de l’anarchosyndicalisme espagnol réside dans le fait que la CNT et la FAI (dont la base est le groupe d’affinité) ont réussi à créer une symbiose avec le ferment révolutionnaire des barriadas ainsi qu’avec les migrants du Sud. Avant 1936, la bagarre est incessante et offensive : grèves insurrectionnelles, grèves de loyers, attaques de banques, pillages de magasins, occupations de terres, etc. Avec un phénomène marquant : les grèves démarrent dans les usines et se poursuivent dans la rue.

Tout cela représente une véritable dinamita cerebral, que la République bourgeoise rétablie en 1931 tente de combattre en cassant les solidarités (appareil répressif élaboré contre los vagos y maleantes, campagne de presse contre les hommes d’action de la FAI qualifiés de gangsters, criminalisation des étrangers réfugiés (Italiens, Argentins), etc.

De son côté, Gerald Brenan a beaucoup insisté sur les traditions communautaires ibériques dans son fameux Labyrinthe espagnol. Dans les campagnes demeuraient vivaces les traditions communalistes, s’exprimant notamment dans les coopératives, dans la force des « fueros/assemblées » et des conseils municipaux, ou dans les pratiques collectives liées à l’élevage ou à la répartition de l’eau.

Ce qui va surgir en juillet 1936 est le produit de tout cela : la mise au ban du salariat est proclamée dans certaines régions rurales d’Espagne où ont surgi des comités révolutionnaires :

« Toute exploitation de l’homme par l’homme est abolie ; et par conséquent toute forme de fermage, de métayage ou de salariat. Cette mesure sera appliquée à tous les habitants de la localité, quelle que soit leur condition. » [1]

Pour Gaston Leval, les collectivités ont été surtout agricoles, la structure villageoise traditionnelle se prêtant plus facilement à l’autogestion que les complexes industriels en milieu urbain. Les collectivités constituées englobaient une grande partie de la population et étaient fondamentalement égalitaires, suivant le critère : la terre est à tout le monde, ce qu’elle fournit revient à chacun selon ses besoins.

Nous évoquerons différentes expériences concrètes de socialisation dans les campagnes aragonaises où la remise en question de la propriété privée, le travail en commun et un début de mécanisation bouleversèrent une agriculture essentiellement basée sur la traction animale et de petites parcelles individuelles auxquelles les paysans étaient fortement attachés.

En fonction de diverses raisons internes et externes que nous aborderons, le processus révolutionnaire n’ira pas jusqu’à son terme dans l’Espagne de 1936-1937.

En Catalogne, écrit François Godicheau [2] :

« (…) dans l’ensemble, de nouveaux rapports de production se mettent en place avec plus ou moins de netteté selon les lieux, mais sans qu’aucune impulsion décisive ne pousse à une socialisation complète de l’industrie. L’économie vivait une sorte de double pouvoir. »

Et pour Gaston Leval, les collectivisations industrielles débouchèrent davantage sur une sorte de « néo-capitalisme ouvrier » que sur une « véritable socialisation ». Il en voit la principale cause dans le reflux de la CNT et dans la progressive substitution d’une logique de guerre antifasciste à une logique de révolution.

Le travail de Michael Seidman, récemment traduit en français [3] , fournit des pistes de réflexion pour appréhender et affiner l’analyse de Borkenau citée plus haut :

« Lorsque la révolution survint à Barcelone en 1936, les militants syndicaux de la CNT (…) et de l’UGT héritèrent d’une structure industrielle arriérée qu’ils furent contraints de moderniser dans les difficiles conditions de la guerre civile (…). Ces militants copièrent des éléments du développement économique et de l’accumulation à partir des modèles occidentaux et soviétiques. Alors qu’ils cherchaient à développer les forces productives, ils furent rapidement confrontés à ce que je nommerai la résistance ouvrière au travail. Les anarcho-syndicalistes de la CNT (…) furent contraints d’abandonner leurs théories de démocratie et de participation ouvrière pour forcer la base à travailler plus dur et à produire davantage. » (p. 13.)

Ainsi, avant la Révolution comme pendant, les ouvriers espagnols refusèrent de se plier à l’espace et au temps du travail par le biais d’actions collectives et individuelles : absentéisme à l’usine et aux Assemblées Générales, coulages de cadence, sabotages, vols, indiscipline, grèves, etc.

Seidman soutient ceci :

« À Barcelone, la désobéissance persistante impliquait un désaveu implicite de la direction économique par les syndicats. » (p. 19.)

« L’État – et les mesures de coercition en général – se renforçait en réponse à la résistance ouvrière au travail (…). Ce fut ainsi que les actions, ou l’indifférence, des ouvriers eux-mêmes participèrent de la bureaucratisation et de la centralisation de la CNT anarcho-syndicaliste au même titre que les pressions dues à la guerre. » (p. 21.)

« Les salariés souhaitaient certainement contrôler leurs lieux de travail, mais généralement afin d’y travailler moins. On peut supposer que la façon d’éliminer la résistance au travail n’est pas le contrôle ouvrier sur les moyens de production mais plutôt l’abolition du travail salarié lui-même. » (p. 25.)

Michael Seidman insiste sur le fait que la résistance au travail est en grande partie ignorée ou sous-estimée par les théoriciens et historiens du XXe siècle :

« Ceux des analystes qui insistent sur l’identification des ouvriers avec leur vocation (…) tendront à souligner les aspects disciplinés et productivistes de la classe. Ils suivent la tradition des utopistes occidentaux (marxistes et anarchistes compris) qui ont souvent considéré le lieu de travail comme un endroit possible de libération. (…) Il y a une autre tradition, dans laquelle s’inscrit ce livre. Elle interroge l’interprétation productiviste et considère l’usine et le travail dans la construction des années 1930 comme trabajoet travail(du latin tripalium, ou “instrument de torture”), non comme l’arène d’une potentielle libération. Cette analyse critique du travail touche à la conception qu’a l’historien de la classe ouvrière. Elle considère les ouvriers non comme des producteurs potentiellement parfaits, mais comme des résistants qui doivent être en permanence mis au pas ou séduits pour accepter le travail.

(…) les refus du travail ne doivent pas être relégués à des comportements d’une classe ouvrière “arriérée” ou “archaïque”. (…) [ils] sont restés une part intrinsèque de la culture ouvrière et sont apparus à différentes périodes avec diverses divisions du travail. (…) On peut interpréter la résistance elle-même comme indiquant une utopie ouvrière dans laquelle le travail salarié serait réduit à son minimum. » (pp. 24 & 25.)

Son constat diverge donc de celui de Borkenau :

« À l’intérieur du mouvement ouvrier, les anarchistes qui pensaient que le syndicat devait devenir le fondement de la future société communiste libertaire gagnèrent du terrain par rapport à ceux qui tenaient une position plus individualiste ou ceux qui considéraient que les fondations de la nouvelle société seraient les municipalités ou les communes rurales. (…) Leur position reflétait l’acceptation croissante de l’industrialisation parmi les militants libertaires. » (ibid, p. 58.)

« En glorifiant le travail comme émancipateur, les formes dominantes de l’anarchisme, puis de l’anarchosyndicalisme, conduisirent non seulement à accepter l’industrialisation, mais encore à la promouvoir activement. » (ibid, p. 55.)

Le travail de Seidman rend compte de ce qui a fait à la fois la force et la faiblesse de l’anarchosyndicalisme.

Le tempérament des barriadas qui se manifesta en juillet 1936 à travers les comités révolutionnaires et une dernière fois en mai 1937 fut domestiqué par la CNT elle-même, devenue un syndicat associé à l’État.

Tout ceci est à prendre en compte par ceux qui parlent d’autogestion aujourd’hui.

Les Giménologues, le 7 janvier 2011.