Sortie en France le 7 avril de « L’art de voler » d’Antonio Altarriba (texte) et Kim (dessins), aux éditions Denöel.

Nous sommes très heureux d’annoncer la sortie de la version française du beau livre d’Antonio, qui nous avait invités à Vitoria avec ses amis de la CNT en 2009.

Nous avons déjà présenté sur ce site El arte de volar [1] qu’Antonio Martín préfaçait en ces termes :

« (…) pour la première fois dans l’histoire de la bande dessinée espagnole, une œuvre s’adresse de façon délibérée et radicale à un public mentalement mûr, à des lecteurs qui ne lisent pas simplement pour se divertir, à travers une histoire qui possède la dimension et l’étoffe d’un roman. » [2]

Aujourd’hui nous ajoutons le texte de la postface à l’édition française qu’Antonio Altarriba nous a gentiment communiqué : « Para iniciar el despegue » [3]

Nous ferons connaître dès que possible les dates et lieux où Antonio présentera son livre en France et nous serons présents lors de la charla qui se tiendra à Marseille.

Les Giménologues, 19 mars 2011

PS : Dernières infos : Dates et lieux de la tournée

PARA INICIAR EL DESPEGUE

« Mon père s’est suicidé le 4 mai 2001. C’est alors que tout fut terminé pour lui. C’est alors que l’enfer a commencé pour moi. En réalité, j’étais en lui depuis un bout de temps car les quinze années de dépression qui précédèrent sa mort furent extrêmement éprouvantes. Ceux qui ont fait l’expérience de cette maladie, personnellement ou à travers un proche, connaissent la douleur et la profonde noirceur d’âme qu’elle inflige. Mais, après avoir atteint l’objectif qu’il caressait depuis si longtemps, une fois décédé, mon père devint un fantôme qui venait chaque jour réveiller mes remords. Car au vide que j’éprouvais en tant qu’orphelin s’est jointe une intense culpabilité. J’aurais dû — et à vrai dire j’aurais pu — en faire davantage pour lui. Si seulement je ne l’avais pas envoyé dans une maison de retraite… Si j’avais passé plus de temps à ses côtés… Si je lui avais trouvé un autre psychiatre… Et, surtout, si je l’avais aidé à mourir quand il me l’avait demandé de manière si poignante… Il n’avait que moi. Il ne parlait qu’avec moi. Au cours des dernières années, j’étais le seul à pouvoir toucher son cœur endurci par la souffrance, le seul à soulager son angoisse. Pourtant, je ne m’y suis pas employé à fond. Parce que j’avais des choses plus « importantes » à faire, parce que ces longues séances où je tentais de le tirer du gouffre de la tristesse me pesaient trop, parce qu’après le premier refus d’un ami médecin de me fournir les cachets qui auraient mis fin à ses jours, je n’ai pas persévéré dans mes recherches… Parce que je n’ai pas fait pour lui ce qu’il aurait fait pour moi... Parce que j’ai trahi notre alliance du sang...

La rage vint s’ajouter au bouleversement émotionnel lorsque, quelques jours après sa mort, je reçus une lettre de Rita Monreal, la directrice de la maison de retraite où il résidait, me réclamant trente-quatre euros que restait devoir mon père, mort le 4 et non pas le 1er du mois. Je sus par la suite que j’aurais pu porter plainte contre l’administration de La Rioja [4] et obtenir une forte indemnisation car, mon père se trouvant à ce moment-là à l’infirmerie, leur responsabilité était engagée dans la mesure où ils avaient manqué à leur obligation de surveillance, cas de figure abondamment illustré par la jurisprudence. Pourtant, je me bornai alors à répondre à Mme Monreal de mieux veiller à la sécurité de ses résidants, de respecter mon deuil et de faire une croix sur les trente-quatre euros en question. Je crus que l’incident en resterait là. C’était mal connaître le fonctionnement inhumain de certaines administrations. En 2004, la dette me fut réclamée par voie judiciaire, augmentée d’intérêts et de frais de retard. Comme par hasard, trois années s’étaient écoulées, toute négligence dont auraient pu se rendre coupables les responsables de l’institution passant dès lors sous le coup de la prescription.

Il était impensable que je paie cette somme, aussi insignifiante fût-elle. Dans une certaine mesure, je préférais — je souhaitais — qu’on m’envoie en prison. J’aurais pu alors clamer devant le monde entier l’injustice dont avait été victime mon père. C’était une nouvelle atteinte à sa dignité. Et cette fois cela se passait après son incinération et la dispersion de ses cendres. La cause de sa mort me parut alors claire comme de l’eau de roche. Au-delà de la dépression qui en avait été la cause immédiate, mon père s’était suicidé en raison d’une accumulation mortifère d’échecs, de frustrations et d’humiliations. Et si je n’avais pas mis un terme à tout cela, les outrages l’auraient poursuivi jusque dans la tombe. Je tentai de traîner la Communauté de La Rioja devant les tribunaux et je perdis. Qui plus est, disposée à me donner une leçon pour ma fronderie, le contrôleur des impôts ordonna un examen du patrimoine de mon père — quelques milliers d’euros — et réussit à me soutirer des droits de succession faramineux.

Au cours de ces mois de plomb, je me lançai également dans une bataille médiatique. J’organisai des conférences de presse, allai dans les studios de radios et sur les plateaux de télévision dénoncer ce dont j’étais victime. Jusqu’à ce que les autorités de La Rioja, en la personne du contrôleur des impôts — j’en ai la certitude absolue — décide de mettre fin au scandale. Il parla avec mon principal interlocuteur médiatique, le journal La Rioja, qui me communiqua aussitôt que l’on ne publierait plus d’informations au sujet de mon affaire. J’avais à mon tour été vaincu par les armes d’une démocratie autoritaire et arrogante. J’étais un vaincu de plus dans la guerre qui oppose le citoyen en quête de justice à ceux qui se considèrent depuis toujours comme les détenteurs du pouvoir. Une guerre que mon père avait menée sa vie durant mais, à la différence de ma querelle, livrée avec un dévouement épique. C’est alors que je pris la décision d’écrire. Une fois que j’avais partagé ses guerres et l’avais accompagné dans ses dernières défaites. L’écriture, dans ces cas-là, est un recours désespéré contre l’impuissance, confession ou dénonciation après que tout a échoué.

J’entrepris donc d’écrire dans des conditions inhabituelles pour moi. Non seulement parce que je me lançai dans un projet difficilement viable — cela, j’y étais —, mais parce que je ne savais pas où j’allais ni ne disposais d’un plan préétabli. Écrivain généralement systématique et calculateur — presque fourbe —, j’entrepris cette fois un travail dont j’ignorais quelle structure et même quelle forme expressive je lui donnerais. Aucune préméditation, mais une nécessité. Je relus les feuillets sur lesquels mon père avait écrit des mémoires décousues, plus réflexives que narratives. Elles ne m’apportèrent pas d’informations significatives — il me les avait déjà racontées de nombreuses fois —, mais, peu à peu, les sentiments ou la volonté commencèrent à se faire jour, à pointer dans une certaine direction ; et la lecture terminée, je n’avais peut-être pas les idées plus claires, mais mon élan s’était renforcé. Je commençai à écrire.

Pourquoi sous la forme d’une bande dessinée ? Toute l’information m’avait été transmise par voie écrite ou orale, mais en tout cas verbalement. Le plus logique aurait donc été de rester fidèle à la nature des sources, de les agencer, les trier, leur donner une structure dramatique pour en faire un roman. Il suffisait que je change, peut-être simplement que j’enveloppe les mots de mon père dans les miens. Il fallait un simple recouvrement stylistique, où les deux voix, déjà unies par le lien père-fils, se fondraient en une transposition intime, sans d’autres libertés que celles nécessaires à transformer un témoignage en littérature. Qui plus est, la forme romanesque m’aurait permis non seulement d’égrener les événements vécus par mon père, mais aussi d’aborder ses motivations, de décrire ses sentiments ou d’explorer ses regrets avec toute la riche gamme de nuances souhaitée. Et, surtout, cela m’aurait garanti le contrôle absolu du projet, ne dépendant alors que de ma seule capacité à écrire. Cependant…

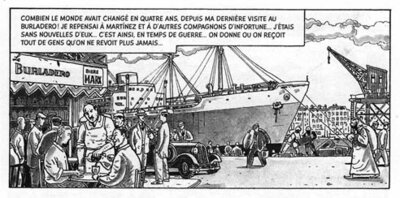

Cependant, j’ai toujours été un grand amateur de bande dessinée. Aussi bien dans des textes théoriques qu’à travers des scénarios, j’ai défendu le potentiel narratif de ce médium culturellement dévalorisé. Son caractère mixte, combinant les éléments plastiques et littéraires, joignant l’expressivité graphique à la mise en dialogue théâtrale, conjuguant l’espace de la figuration et le temps de la narration dans des regroupements séquentiels très différents de ceux offerts par les autres moyens d’expression audiovisuels, permet à la bande dessinée de véhiculer des récits de toutes sortes. D’emblée, son utilisation de l’image lui procure une grande capacité de représentation, au sens étymologique de « rendre présent ». Les cases offrent la possibilité de reconstituer avec fidélité des scènes, des costumes, des objets, des situations… Si l’on dispose de la documentation appropriée, les lieux du passé renaissent avec une grande véracité, animés par les péripéties des personnages qui les habitent. Et cela était à prendre en considération pour aborder une histoire où la reconstitution des ambiances avait une grande importance.

Les personnages aussi acquièrent une présence particulière dans la bande dessinée. Leurs traits, avec l’expressivité qu’ils dégagent, sont là, case après case, dotés d’une forme de vie. Ils ont une consistance graphique avant d’acquérir une existence psychologique, une forme avant d’avoir un caractère, une extension sur le papier avant de posséder une intention de vie, et cela leur permet de se manifester par des gestes, des mouvements corporels, plus ambigus mais aussi plus suggestifs que la loquacité des personnages littéraires. Passée au crible du découpage, du cadrage ou de l’éclairage, cette présence devient hautement communicative et très adéquate pour transmettre des états d’âme complexes ou obéissant à des motivations contradictoires. J’avais été témoin des traces que la vie avait laissées sur mon père, blanchissant ses cheveux, lui voûtant dos, lui ridant la peau, éteignant la lueur de ses yeux... Le passage du temps et de l’Histoire, ses effets sur le corps sont parfaitement reflétés à travers la mutation permanente des cases.

Mais ce qui m’a définitivement fait pencher pour la bande dessinée fut la résolution d’un problème décisif qui avait bloqué le projet pendant des semaines. À quelle personne allais-je raconter l’histoire ? Avec quelle voix allais-je parler ? Je ne m’imaginais pas disant de mon père « il », « Antonio » ou même « mon père ». Cela aurait introduit une distance entre le narrateur et le personnage qui ne correspondait pas à la relation que nous avions tous les deux. Qui plus est, si je le traitais comme un « autre », je m’interdisais l’accès au fond le plus obscur de ses pensées et jetais un froid entre lecteur à l’œuvre. Je devais le raconter à la première personne. J’eus alors l’idée du transfert ou, plutôt, de la transsubstantiation qui me transformait en mon père. « Je vivais en lui quand je n’étais pas encore né et il vit en moi depuis qu’il est mort. » Par le lien du sang ou, comme on préfère le dire aujourd’hui, par la voie génétique, je trouvais la légitimité nécessaire pour endosser son identité. Encore que je préfère parler de « fusion », comme si on l’on s’était serrés si fort dans les bras l’un de l’autre qu’on était restés unis, indifférenciés.

S’il y avait un monologue intérieur qui constituait le fil de l’histoire, le jeu texte-image, si caractéristique de la bande dessinée, pouvait m’être très utile. Les bandeaux récitatifs contenant la voix du narrateur permettent d’établir des liaisons extraordinairement riches et variées de complémentarité et même de contraste avec les dessins des cases respectives. Je l’avais observé dans de nombreux albums et y avais moi-même eu recours. Après des semaines d’hésitations, ce fut l’argument qui me décida à me lancer dans l’écriture d’un scénario. Un scénario de bande dessinée.

Je n’ai alors pas pris en compte un des modes d’expressions qui se sont révélés les plus fructueux dans le développement du récit. Les métaphores visuelles et leur utilisation dosée constituent, sinon une trouvaille, du moins une solution narrative de grande portée dans L’Art de voler. L’avion-machine à coudre qui mitraille les phalangistes, le tunnel de diamants noirs qui conduit au lit mortuaire de la mère, la quête du biscuit d’or, l’aigle franquiste qui arrache les yeux du protagoniste, la taupe qui creuse son terrier dans sa poitrine… sont autant d’épisodes qui complètent la trame ou, plutôt, se superposent à elle pour la propulser dans la dimension, diffuse mais riche de significations, du symbole. Presque inconsciemment, chaque fois que j’arrivais à un moment crucial et par conséquent difficile à expliquer, le code onirique s’imposait, souvent surréaliste, toujours hautement évocateur. Pour dessiner ces scènes, Kim avait une certaine réticence à abandonner le registre réaliste qui est non seulement le sien mais aussi celui du tronc principal du récit. Mais si l’on en croit les critiques et les commentaires des lecteurs, ces images ont beaucoup plus fortement marqué les esprits que d’autres, plus conventionnelles. Sans compter que, de manière moins flagrante — et aussi moins visuelle — se construit tout au long du récit un tissu de métaphores qui naissent naturellement à partir de ces images-là. Notamment la métaphore du vol, présente sous différentes formes dans quasiment toutes les cases.

La conviction d’avoir trouvé le médium le plus approprié pour raconter mon histoire ne me mit pas à l’abri de l’incertitude. Pendant des mois, je fus miné par la crainte que personne n’accepte de dessiner une histoire pareille. Et si personne ne la dessinait, il fallait oublier la possibilité de la publier, malgré l’engagement initial de l’éditeur… Qui s’embarquerait dans un projet aussi long, aussi personnel, aussi éloigné des critères commerciaux ? En 2004, le format « roman graphique » n’était pas encore répandu en Espagne, pas plus que les contenus comme ceux abordés ici. Je persévérais pourtant dans ma tâche, persuadé de travailler pour le fond de mon tiroir, mu davantage par le désir de soulager ma conscience que par la perspective d’un succès improbable. Alors que j’avais déjà écrit un tiers du scénario, j’ai fait la connaissance de Kim.

J’avais suivi sa trajectoire depuis ses collaborations aux magazines Vibraciones, Rambla et El Víbora à la fin des années 70, début des années 80. Je savais qu’outre le registre caricatural de sa série phare, Martínez el facha, il en avait de plus « réalistes », et même expressionnistes. Mais nous ne nous connaissions pas personnellement. Dès que nous nous sommes rencontrés, l’idée qu’il soit mon dessinateur m’a traversé l’esprit. Amateur d’Histoire, son père avait également subi les représailles du franquisme. Sensible et surtout généreux, il me parut l’un des rares dessinateurs à pouvoir s’investir dans un projet aussi difficile pour le seul amour de l’art. J’attendis un certain temps avant de le lui proposer. Le temps de consolider notre confiance mutuelle et de nous lier d’amitié. Sa réponse fut rapide et spontanée. « Si le scénario me plaît et que tu ne me presses pas, je le fais. »

En mai 2005, Kim tenait dans ses mains plus de la moitié du scénario et, après quelques essais de style, il se mit au travail. Il lui faudrait quatre ans pour l’achever. Ce fut une période d’excitation et d’attente. Tous les quatre ou cinq mois, j’allais à Barcelone voir les nouvelles planches ou bien j’en recevais des photocopies par la poste. Je suivais l’évolution de l’histoire avec une certaine nervosité, mais j’avais perdu ce désespoir résigné avec lequel j’écrivais jusque-là le scénario. Assuré que l’œuvre serait publiée, je commençais à me prendre au jeu. Je n’en avais pas conscience, mais j’entrais dans un cycle où les désirs devenaient possibles et les projets réalité. La résistance du monde, son refus et son indifférence face à ce que mon père avait été et vécu s’évanouissaient comme par enchantement. À la place surgissait un entourage compréhensif, accueillant, en quelque sorte admiratif. L’acceptation de Kim marqua le début d’une nouvelle étape en vue de la reconnaissance de mon père et, au passage, dans le sillage de son succès, de la mienne.

De façon quasi miraculeuse, par la rapidité et l’intensité avec laquelle cela eut lieu, cela changea le fatalité qui pesait sur nos vies. Moi-même je sentis, de manière quasi physique, comment les événements prenaient une nouvelle tournure. Au fil de l’élaboration du livre, je perçus des signes que j’interprétai comme l’intercession bienveillante de mon père depuis l’autre monde. À la fin, les signes s’intensifièrent. Le jour de l’anniversaire de mon père — il aurait eu 99 ans — Kim m’appela pour m’annoncer qu’il avait terminé de dessiner le livre. La première édition, limitée et numérotée, fut vendue 34 euros, pile la somme que me réclamait la maison de retraite de La Rioja. Le succès, d’abord national puis international, arriva au cours de l’année 2010, centenaire de la naissance de mon père…

Je pourrais raconter bien d’autres anecdotes qui tiennent sans doute davantage d’une fixation superstitieuse que d’une preuve du retournement du destin, à supposer qu’une pareille chose puisse être prouvée... Mais ce qui est indiscutable, symptôme réel du changement, c’est l’accueil réservé au livre et le réseau de relations qu’a tissé sa publication. C’est un maillage serré tout en restant ouvert à de nouvelles recrues et, surtout, faisant la part belle aux émotions. Un sentiment commun de nostalgie et d’indignation nous unit, les rares survivants et les familles d’une génération mue par les plus grands idéaux et reléguée dans le plus profond oubli. Mais il n’y a pas qu’eux. Il y a aussi les enfants des suicidés, les exilés de la misère rurale, les arnaqués par un associé, les tardivement séparés de leur conjoint, les damnés des maisons de retraite et, enfin, plus largement, tous ceux qui ont souffert du décalage entre la réalité et l’utopie. Et tous présentés du côté le plus vulnérable, celui où, les masques abaissés, nous affichons les fissures des sentiments. C’est comme un club où nous nous reconnaissons orphelins de pères, d’amis, d’amants et même d’espoirs, où nous sommes envahis par un chagrin assumé, dénué de tout ressentiment, un chagrin, en un sens et à long terme, réparateur.

D’autres perspectives s’ouvrent devant moi et je peux dire que, d’une certaine manière, ce livre a transformé mon existence. Je récupère la vie de mon père, je la vis avec lui, presque en lui et, en contrepartie, il m’en donne une nouvelle, comme s’il m’engendrait à nouveau et me propulsait dans un monde où il est un peu plus digne et moi, par conséquent, un peu moins coupable. Puisque je me suis occupé de sa mort dans un livre, il s’occupe de ma vie. Peut-être jusqu’à ma mort. Une fois de plus je suis son débiteur. D’autant plus que le livre commence à être rentable. C’est lui qui a souffert toutes les calamités et je m’enrichis à les raconter. Ce qui m’amène à me poser la question suivante : que penserait-il de tout cela ? Peu familiarisé avec la notoriété, il verrait peut-être d’un œil horrifié la popularité qu’il est en train d’acquérir. Peut-être ne reconnaîtrait-il même pas la mise en fiction de sa vie... Cependant, dans ses mémoires, il insiste sur le fait que « les jeunes » doivent connaître les adversités qu’il a dû affronter et apprendre que « l’argent est le cancer qui pourrit l’humanité »… Bien que j’invente des situations et des personnages, ce que je raconte est « fondamentalement » vrai… et celui que l’on voit dans les cases, peut-être pas totalement identique mais absolument authentique, est mon père…

Je ne sais pas où nous conduira ce livre, lui et moi, littérairement et vitalement de plus en plus unis. Il semble évident que sa trajectoire n’est pas terminée et, un an et demi après sa publication, arrivent encore des propositions de traduction et d’adaptation. Au fond, peu importe où cela nous mène. Tiré par le nombril, je suivrai son sillage avec la satisfaction non pas tant de récolter les fruits du triomphe que d’avoir contribué à la réhabilitation de mon père, de voir comment les lecteurs, sans le prendre pour modèle — il n’en fut ni n’aurait aimé en être un —, commencent à le considérer comme un compagnon de route. Et je veux croire que là, dans cet espace éthéré, dans ce ciel sans nuages qu’est l’imaginaire collectif, il vole enfin. Il tenta de voler avec les ailes de la justice et de l’égalité, avec celles de l’amour, celles de la prospérité et, toujours honnête — presque naïf — il s’écrasa. Aujourd’hui, heureusement aérien, dégagé du poids de la réalité, transformé en personnage, il sillonne le firmament de la fiction. Et ce vol majestueux, sans moteur ni carburant, débuta un soir de mai lorsque, sur le rebord d’une fenêtre, accablé par la vie, mon père se jeta dans le vide. »

Antonio Altarriba

Postface à l’édition française de « L’art de voler », Ed. Denoël, 2011

PROLOGUE à l’édition espagnole

C’est en novembre 2007 que, pour la première fois, j’ai eu vent de ce livre. Nous participions à un Congrès sur la bande dessinée et la littérature organisé par l’Université de Valence. Un soir, au cours d’un dîner, Altarriba me raconta qu’il avait écrit une histoire sur son père et que Kim planchait sur les dessins depuis plus d’un an. Dans les heures qui suivirent, il me fit part du choc qu’avait signifié pour lui la mort de son père, me raconta des bribes de la vie de celui-ci et comment un éditeur lui avait demandé de coucher ces sentiments sur le papier pour leur donner la forme d’un scénario de bande dessinée. Voilà comment naquit ce livre. Je ne sais plus si c’est ce même soir qu’Altarriba me demanda d’écrire le prologue. Toujours est-il que j’acceptai avec enthousiasme.

La réalité dans la fiction

Lorsque je fis la connaissance de L’Art de voler, Kim avait déjà dessiné la moitié du livre, de sorte que j’entrai de but en blanc dans l’histoire sans savoir ce qui suivrait. Tandis que Kim continuait de travailler — je ne parlai que deux ou trois fois au téléphone avec lui —, j’échangeais de nombreux courriers et m’entretenais longuement avec Altarriba. C’est ainsi que, au fil des photocopies que me faisait parvenir Altarriba, je vis grandir L’Art de voler. Sans doute, cela me fit-il perdre de la distance par rapport à l’ouvrage, mais me permit en même temps de mieux explorer les profondeurs qu’il recèle.

Le livre part d’un fait réel : le suicide d’Antonio Altarriba Lope, qui, le 4 mai 2001, se jeta du haut du quatrième étage de la Résidence de Lardero (Province de La Rioja). Ayant dépassé ses appréhensions et ses angoisses, il prit cette décision délibérément. Il fit le saut pour pouvoir enfin voler librement. Son fils, Antonio Altarriba, que j’appellerai dorénavant Altarriba pour le différencier, trouva une liasse de feuillets où son père avait écrit durant des années ses souvenirs et son vécu au jour le jour. Voilà pour les faits réels.

L’Art de voler émerge donc de la douleur partagée par Altarriba père et fils, et dans ses pages les sentiments des deux se confondent. Tandis que le père soulage sa dépression en rapportant dans son manuscrit l’enchaînement de privations et de frustrations qui marquèrent sa vie, le fils écrit pour surmonter le chagrin de sa mort sans pour autant l’oublier. Ainsi, cette œuvre prend sa source dans la douleur et découle de la frustration, Altarriba ayant vu son père, année après année, mener une vie qui tenait plutôt de la mort, se déliter psychologiquement et, enfin, mourir physiquement.

S’il est vrai que l’on peut prêter à ce livre un rôle cathartique, sa portée va beaucoup plus loin. Altarriba expose les faits ainsi que le reflux de sentiments qu’ils provoquent en lui ; il le fait de façon pleinement cohérente, au moyen de l’introspection et de la documentation. Il tire de sa mémoire les bribes de souvenirs de la vie de son père, recueille des faits, des moments, des paroles, s’informe et, grâce à tout cela, élabore son histoire. Il le fait avec cette froideur qu’impose parfois la douleur, lorsque la composante intellectuelle est plus importante que la composante sentimentale. Altarriba recrée les événements par l’écriture. Il ne veut rien négliger. Il en est d’ailleurs incapable. Ainsi, dès les premières pages du livre, son identification à son père se résume par un « je suis lui ». Il assume la vie de son père, la porte.

Pourtant, nous ne devons pas lire L’Art de voler à partir des sentiments d’Altarriba puisqu’il ne s’agit pas d’une biographie mais d’un roman où réalité et fiction s’entremêlent savamment pour produire un scénario déchirant que Kim dessine dans un style qui rejoint la grande tradition des dessinateurs espagnols capables de fusionner réalisme et dessin satyrique. Le travail des deux aboutit à une histoire passionnante et tragique qui frise parfois la peinture de mœurs, une histoire où la douleur et l’atrocité n’empêchent pas l’amour et l’humour d’occuper une place majeure, le tout sur le fond historique où se déroula la vie d’Antonio Altarriba Lope. C’est ainsi qu’il faut lire ce livre, comme une œuvre dramatique organiquement structurée autour de la mémoire d’un homme.

Une histoire de perdants

Cadet d’une famille de paysans, Antonio Altarriba Lope naquit et grandit à Peñaflor, un village près de Saragosse. Son désir incessant d’apprendre le distinguait de ses frères, de la plupart des enfants de son âge et, plus généralement, de tous les villageois. Sa plus grande aspiration était de quitter la rudesse de ces terres auxquelles il ne se sentait pas lié, sinon par le cordon ombilical de l’amour qu’il portait à sa mère. Il voulait aller en ville où il pensait réussir et s’affranchir des attaches familiales, de l’asphyxie que provoquait cette société rurale misérable…

La vie du protagoniste est celle des humiliés propre à grand nombre d’Espagnols sans terre, sans travail, sans pain ni toit, celle des perdants, des vaincus… Elle est d’autant plus intéressante qu’elle n’a rien d’exceptionnel, ce personnage n’étant qu’un parmi les millions d’Espagnols qui vécurent ce que leur offrit l’Histoire : la fin de la dictature de Primo de Rivera, la chute de la monarchie, la Seconde république, la guerre civile, le régime de Franco, la nouvelle monarchie, la transition… pour finir à l’époque actuelle. Avec deux périodes très marquées : avant et après la guerre civile.

Les pages de L’Art de voler se structurent autour de deux alliances sur lesquelles Antonio Altarriba Lope construisit le meilleur de sa vie : une « alliance de plomb » et une « alliance de sang ». Entre l’une et l’autre, une vie d’espoir, de lutte, de violence, d’efforts et de privations. Alliance de plomb avec ses camarades anarchistes durant la guerre civile, quatre mousquetaires qui tentent de survivre à la tourmente qui se déchaîne sur l’Espagne suite au soulèvement militaire, combattants de différentes batailles, perdants de la guerre, fugitifs sur les routes de Catalogne lors de la retraite de 1939, exilés dans la France du Pacte de non intervention, cinq mois avant que n’éclate la Seconde Guerre mondiale. Avec eux, Altarriba Lope connaîtra le pain noir des sans terre, errera dans la France vaincue, luttera contre les Allemands dans la Résistance et finira par revenir dans l’Espagne du général Franco, s’ajoutant ainsi à la longue liste d’Espagnols qui connurent l’exil intérieur.

L’alliance de sang, il l’établit avec son fils lorsque celui-ci est encore enfant. Une alliance qui se substituera à celle de plomb et qui sera son unique raison de continuer à vivre dans un pays où il ne trouve pas sa place, où il a fondé une famille de convenance. Plaçant tous ses espoirs en son fils, celui qui était en lui depuis toujours et qui un jour sera lui, il forge une relation particulière, en un sens inconditionnelle, alliance de sang qui sera, en même temps que la mémoire de ses camarades morts, son unique bagage lorsque sa volonté sera en crise et qu’il décidera de partir.

Altarriba fait la chronique de toute une génération à travers les sentiments d’un homme ordinaire, son propre père qui tente inlassablement de donner une direction à sa vie et finit perpétuellement par se faire entraîner dans les marées de l’Histoire, victime du mensonge et de la trahison où échoue sa lutte pour la liberté individuelle, jusqu’à perdre son intégrité même. C’est ainsi qu’Antonio Altarriba Lope, protagoniste malgré lui, tombe dans le puits de l’incommunication. À l’instar de bien des hommes et des femmes de son temps, il essaya de construire un monde plus juste, mais l’Histoire lui tourna le dos ; il voulut voler avec les ailes de l’espoir et finit par s’écraser. Sa vie, splendidement narrée, s’inscrit dans la grande chronique du XXe siècle et nous offre un portrait impitoyable de la condition humaine. Pour paraphraser le poète, son histoire est celle d’un des nombreux petits Espagnols auxquels une des deux Espagne gèlerait le cœur.

Une œuvre, deux auteurs

Je suis la carrière d’Antonio Altarriba dans la bande dessinée depuis les années 80, à Saragosse, du temps où, avec le Colectivo Z, il publiait ses premiers scénarios dans la revue Bustrófedon. J’ai ensuite lu ses écrits théoriques dans la revue Neuróptica qu’il créa et dirigea, puis ses scénarios avec Luis Royo alors que celui-ci était encore inconnu, ainsi que la quasi totalité de ses travaux de scénariste et de théoricien. J’ai connu Kim (Joaquim Aubert Puigarnau) lorsque, au milieu des années 70, il publia dans la revue Vibraciones des histoires qui me surprirent par leur qualité et dont seuls quelques connaisseurs se souviennent aujourd’hui, mais qui étaient déjà magnifiques et préfiguraient l’importance qu’acquérrait cet auteur dans le paysage éditorial espagnol. Il commit également des dessins humoristiques pour les revues Por Favor, Mata Ratons, Play Boy, El Víbora, Makoki et, depuis 1977, il est auteur et fondateur de la revue El Jueves, où il réalise la série Martínez el Facha.

L’Art de voler, le travail en équipe d’Altarriba et de Kim, semble être une des synthèses les plus abouties de la bande dessinée espagnole. Nous sommes face à un des livres les plus importants jamais écrits en Espagne au cours des dernières années et, en ce qui concerne la bande dessinée, face à une œuvre qui marque un avant et un après dans l’évolution de ce média. Je l’ai lue quatre fois et j’y ai découvert à chacune de mes lectures quelque chose de nouveau qui me confirmait sa qualité. Pendant que je lisais, j’étais d’ailleurs conscient que je ne trouverais pas les mots pour expliquer à quel point ce livre m’avait touché. Pour être sincère, au-delà de toute explication, je dois avouer que je n’ai pu ressentir que la douleur qui émane de l’histoire d’Altarriba et de Kim et que j’ai du mal à écrire là-dessus.

Altrarriba structure le récit sur trois niveaux.

Dans le premier, le fils d’Antonio Altarriba Lope nous introduit dans le récit à partir des textes narratifs du prélude et des premières pages du premier chapitre pour nous entraîner dans un magnifique exercice d’écriture où le narrateur externe devient narrateur interne grâce à une fusion de son moi avec celui de son père. Quel brillant jeu verbal : « Je suis le seul à savoir comment il a fait… car même si je n’étais pas là, j’étais en lui » pour parler du suicide de son père, ou encore pour écrire la chute : « Je peux également affirmer qu’en apparence cela prit quelques secondes (…) mais qu’il mit en fait quatre-vingt-dix ans à tomber du quatrième… ». Avec quelle perfection il nous conduit graduellement à son identification et à notre identification avec le narrateur : « Mon père, désormais moi (…) Mon grand-père, à présent mon père (…) Mes oncles, maintenant mes frères (…) Moi, qui suis devenu un seul et unique moi (…) », pour enchaîner à la première personne, ne faisant qu’un avec le récit, nous embarquant dans celui-ci.

Le deuxième niveau passe par des textes narratifs, réflexifs et très littéraires.

Le troisième niveau, enfin, est constitué par les textes des bulles, directs, expressifs et écrits au présent. La fusion entre les textes narratif et l’action (actions et dialogues des personnages), associés dans une parfaite interdépendance, débouche sur un des plus éblouissants usages de la langue jamais observés en bande dessinée.

L’Art de voler est donc un des livres les plus substantiels de notre histoire de la bande dessinée. D’une part, il renferme le matériau de l’œuvre, la vie d’Antonio Altarriba Lope, depuis la dictature du général Primo de Rivera jusqu’aux années Aznar. Et il était fondamental de raconter cela avec la sagesse dont a fait preuve Altarriba. Surtout parce qu’il a su sauvegarder la dimension humaine de la vie hasardeuse de son père, nous montrer ses idéaux et l’effondrement de sa personnalité lorsque, emporté par les événements, il transgresse son propre code moral. Il a recours pour cela à deux plans, le réel et l’onirique, ce dernier caractérisé par de terribles cauchemars et délires où l’on trouve bon nombre des clés de sa dégringolade psychologique et sociale. Ainsi jusqu’à sa mort volontairement choisie. Nous avons donc affaire à un scénario apparemment linéaire, qui se déroule dans le temps année après année, une narration directe de la vie de son père, mais cette linéarité est constamment brisée par les nombreux points de fuite qu’ouvre l’auteur afin que le lecteur fasse ses choix et tire ses propres conclusions.

Par ailleurs, le dessin de Kim est splendide. Il ne mérite pas un moindre qualificatif. La plupart des lecteurs l’ont réduit au statut d’auteur de la série Martínez el Facha, sans voir au-delà, incapables d’apprécier les immenses possibilités de son graphisme. Avec L’Art de voler, Kim prend sa revanche, prouvant qu’il est un des dessinateurs espagnols le plus à même de revendiquer un statut d’auteur, capable d’exprimer une palette de sentiments allant du tragique au comique, de la mort à l’orgasme. Et, plus difficile encore, la médiocrité grisâtre de la vie quotidienne dans une Espagne qui somnolait pendant que les puissants se partageaient ses restes.

Kim est impressionnant d’un point de vue technique. Sa maîtrise de la figure humaine est absolue, son registre expressif complet. À tout cela s’ajoute une parfaite maîtrise de la composition, de la perspective et des différents plans. Il ne recule jamais devant une scène difficile ou un problème narratif. Bien au contraire, lorsqu’il est assujetti à des textes narratifs abondants et à des dialogues ininterrompus qui pourraient limiter son dessin, il déploie son talent pour trouver les meilleures solutions.

Le lecteur découvrira que Kim lui a offert la plus parfaite représentation de la vie et du monde d’Antonio Altarriba Lope. Sa virtuosité se cache derrière un style apparemment simple où il parvient à associer tragédie et humour. Un style qui lui permet en outre de nous raconter les faits les plus énormes avec l’innocence graphique de quelqu’un qui n’a pas besoin de forcer le trait ni d’avoir recours aux hémorragies outrancières ni à aucun des trucs que peut utiliser un dessinateur pour souligner l’horreur de ce qu’il raconte. Kim n’a besoin de rien de tout cela. Il lui suffit de relater dans son style, interprétant graphiquement les textes d’Altarriba. Son travail le met au niveau des plus grands auteurs de la bande dessinée espagnole.

La maturité de la bande dessinée espagnole

Et ce n’est pas seulement la perfection du dessin qui importe. Si Kim n’était pas le dessinateur de cette œuvre, le résultat final en serait tout autre. Les textes diraient la même chose tout en en exprimant une autre. Car Kim met en scène le roman d’Altarriba avec une telle maestria qu’il en potentialise les mots, enrichit les descriptions littéraires et l’expression verbale. Altarriba nous raconte et Kim nous montre les Espagnols du premier tiers du XXe siècle se débattant au milieu de la misère économique et intellectuelle, cherchant à résoudre les grands problèmes du pays en discutant autour d’une table de café ou d’un guéridon de salon, tandis que l’Espagne se déchirait en factions et bandes rivales. Ou, pour prendre un autre exemple, la clarté et la justesse avec laquelle les deux auteurs nous montrent les magouilles, le marché noir et toutes les affaires véreuses auxquelles les Espagnols eurent recours dans l’après-guerre, les uns pour survivre, les autres pour s’enrichir. Or, c’est Kim qui donne un visage aux Espagnols d’avant et d’après guerre et qui, en suivant le texte d’Altarriba, s’amuse à disséquer leurs comportements, attitudes, faits et gestes dictés par tant de médiocrité. C’est ainsi qu’à travers le dessin nous voyons et pouvons comprendre comment la guerre accentua le pire aspect du « génie de la race », faisant reculer de quelques décennies l’existence des Espagnols. Sans Kim nous ne pourrions visualiser avec autant de précision la terrible érosion morale de l’Espagne éternelle qu’Altarriba dépeint dans son livre.

L’importance de L’Art de voler réside en somme dans tout ce qui précède et dans la manière dont, à ma connaissance pour la première fois dans l’histoire de la bande dessinée espagnole, une œuvre s’adresse de façon délibérée et radicale à un public mentalement mûr, à des lecteurs qui ne lisent pas simplement pour se divertir, à travers une histoire qui possède la dimension et l’étoffe d’un roman. Peu importe qu’elle soit ou non écrite selon un code littéraire fait de signes écrits ou, comme c’est le cas, selon un code propre à la bande dessinée. Car ce qui compte, c’est que le travail conjoint d’Altarriba et de Kim a abouti à une œuvre cohérente, qui communique parfaitement, qui nous raconte une histoire articulée à partir d’un ensemble de références qui exigent que le lecteur soit préalablement informé, car elle s’inscrit profondément dans le fait culturel.

Voilà où réside la dernière clé qui explique que cette œuvre marque un tournant dans l’évolution de notre bande dessinée. L’Art de voler est culture et, au-delà de ses nombreux mérites, ce serait là une raison suffisante pour la distinguer. Ses vertus argumentaires et graphiques, la complexité et la qualité du récit dans son ensemble, inscrivent ce livre de plein droit parmi les grands récits de ces dernières années. Nous sommes face à une œuvre magistrale qui reprend l’histoire des Espagnols et qui restera dans l’Histoire.

Antonio Martín